En trois décennies, des centaines de criminels de guerre sont tombés dans les filets de la justice internationale. De la Cour pénale internationale aux tribunaux hybrides, en passant par la justice universelle, toutes ces juridictions font partie d’une même mécanique : la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de masse.

Introduction

Introduction

En trois décennies, des centaines de criminels de guerre sont tombés dans les filets de la justice internationale. De la Cour pénale internationale aux tribunaux hybrides, en passant par la justice universelle, toutes ces juridictions font partie d’une même mécanique : la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de masse.

Après l’entrée des chars russes en Ukraine, le 22 février 2022, il n’a fallu que quelques jours au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) pour ouvrir une enquête. En Ukraine ou ailleurs, juger les auteurs de crimes de guerre n’est aujourd’hui plus une option. Reconstruire après-guerre rime de plus en plus mal avec impunité. « Idi Amin Dada est mort dans son lit, aujourd’hui, ce ne serait plus possible », assurait, en décembre 2022, le juge français Bruno Cathala à des responsables ukrainiens.

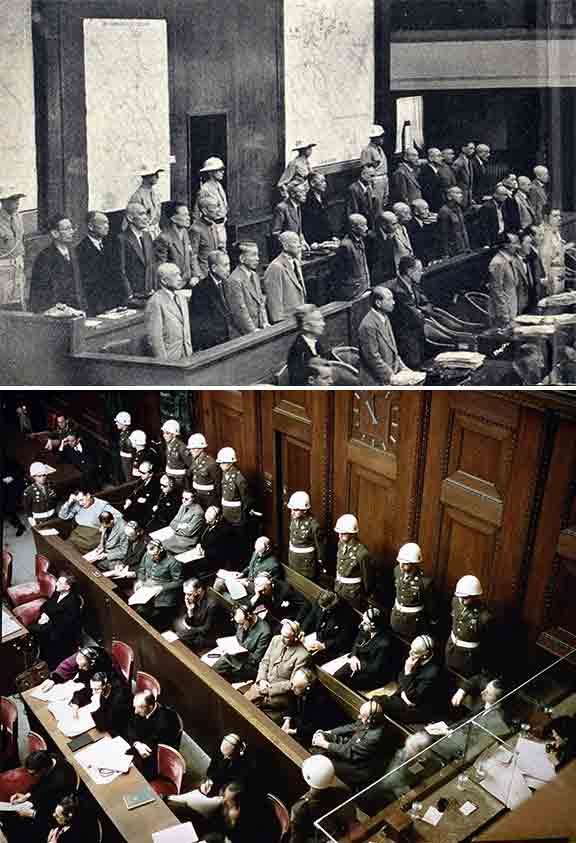

Plus de 75 ans après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo établis après la Seconde Guerre mondiale, la question ne serait plus de savoir si justice sera rendue, mais où et devant quels juges. Alors, à l’aube de chaque nouvelle guerre, avocats, procureurs, militants des droits humains ou diplomates, cherchent la meilleure formule pour juger les auteurs de ces « crimes qui choquent la conscience de l’humanité », comme le dit le préambule au statut de la Cour pénale internationale.

Mais parce que la guerre froide a de facto gelé les engagements pris après les procès de Nuremberg, dont la création d’une Cour permanente, il a fallu attendre le début des années 1990 et la chute du Mur de Berlin pour que la justice internationale connaisse un nouvel élan. Créés en 1993 et 1994 par le Conseil de sécurité de l’ONU, les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPIY et TPIR) ont, ensemble, jugé plus de 180 accusés, avec pour mandat non écrit de renforcer la réconciliation. Dans leur sillage, d’autres tribunaux spéciaux ont été créés, pour le Timor oriental, la Sierra Leone, le Cambodge, etc. Durant trois décennies, aux quatre coins du monde, cette justice internationale s’est lentement imposée par la création de tribunaux spéciaux dits mixtes ou hybrides, de juridictions à compétence universelle, de mécanisme de centralisation des preuves. Dans chaque contexte, il a fallu créer la meilleure formule et l’adapter au paysage géopolitique du moment. Mais quelles que soient leurs formes, ces instances judiciaires composent les rouages d’une même idée : celle de la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de masse. C’est ce que racontera ce webdocumentaire.

Dans cette lutte contre l’impunité, la Cour pénale internationale (CPI) espère jouer un rôle central. Par un subtil mécanisme, elle contraint les États à juger eux-mêmes les auteurs de crimes de masse. Créée en 1998 par traité, elle n’intervient qu’en dernier recours, lorsqu’un État n’a pas la volonté politique ou les moyens logistiques de conduire les procès sur son sol. Elle est censée être complémentaire des justices nationales. Dès lors, pour échapper au couperet de la CPI et à la publicité mondiale qu’elle donne à ses procès, beaucoup d’États amendent leurs codes pénaux, en y intégrant les crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocide, rendant ainsi leur justice nationale compétente pour juger elle-même les criminels. Si la Cour devait un jour s’intéresser à eux, ils pourraient alors revendiquer leur droit à juger devant leurs propres tribunaux.

Si elle a des accents occidentaux, cette justice internationale se réclame d’une ambition plus globale. Elle n’a néanmoins pas atteint l’universalité à laquelle ses partisans aspirent. L’ancien président du TPIY, le juge Claude Jorda, espérait, quelques mois après la création de la CPI, qu’elle devienne « une Cour d’équilibre » et non un organe pour « les défenseurs de l’ordre moral ». À l’échelle planétaire, cette équité n’a pas été atteinte. Quel que soit le forum, cette justice n’est pas parvenue à défendre son indépendance. Elle a refusé de s’emparer des crimes commis en Irak, en Afghanistan et en Libye par les armées des pays occidentaux les plus puissants, même si des ONG, des groupes politiques, de simples individus, brandissent régulièrement des noms – George W. Bush, Tony Blair, Ariel Sharon – pour dénoncer une justice à deux vitesses. Par impuissance, elle n’a jusqu’ici pas pu poursuivre les auteurs de crimes dans d’autres pays, en Iran, en Tchétchénie, au Sri Lanka, etc.

Cour pénale internationale (CPI)

Cour pénale internationale (CPI)

Quand elle ne juge pas les auteurs de crimes de guerre, la Cour pénale internationale incite les États à poursuivre les responsables de crimes de masse devant leurs propres tribunaux.

Le 28 septembre 2022, les « menaces » brandies par la Cour pénale internationale (CPI) ont payé. À Conakry, des juges guinéens ont ouvert le procès de onze accusés dont l’ancien président Moussa Dadis Camara. Ils sont poursuivis pour le massacre perpétré exactement treize ans plus tôt dans le stade de Conakry, en Guinée. À l’époque, la répression d’une manifestation de l’opposition s’était soldée par 156 morts et des dizaines de victimes de viols. Très vite, le bureau du procureur de la CPI avait ouvert un examen préliminaire – une étape préalable à l’ouverture d’une enquête. Depuis treize ans, Conakry était régulièrement rappelé à ses obligations : si aucune procédure n’aboutit dans le pays, alors la CPI s’emparera du dossier. La Cour pénale internationale n’intervient qu’en dernier recours. Depuis treize ans, Conakry promettait que la procédure avançait. Au second jour du procès du 28-Septembre, le procureur de la CPI, Karim Khan, annonçait la fermeture de son « examen préliminaire ». La « menace » aura payé. Le massacre du 28-Septembre ne restera pas impuni. C’est l’une des raisons d’être de la Cour pénale internationale.

Réunis pour une conférence diplomatique lors de l’été 1998 à Rome, les 120 États signataires du traité n’ont pas seulement créé une Cour pénale internationale. Ils ont aussi élaboré une subtile mécanique de lutte contre l’impunité. Établie par traité – avec l’opposition notable des États-Unis, de la Chine et de la Russie –, cette Cour permanente est chargée de juger les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide et crime d’agression commis depuis 2002. « Le statut de Rome n’a pas seulement créé la Cour pénale internationale, soulignait lors d’une conférence Christophe Soulard, le premier président de la Cour de cassation en France. Il a créé un véritable système de justice, un système avec la Cour en son centre, mais au sein duquel les juridictions nationales sont appelées à jouer un rôle essentiel. »

La CPI ne serait donc pas un organe supranational, comme l’avait affirmé Mouammar Kadhafi lors d’un sommet de l’Union africaine à Syrte, en 2009. Même si elle porte l’héritage des tribunaux de Nuremberg et Tokyo et de ceux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, qui, eux, avaient primauté, elle est là pour inciter, voire contraindre les États, à juger devant leurs propres tribunaux les auteurs de crimes de masse. « Les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis », peut-on lire dans le préambule à son traité fondateur, et « leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». Le traité rappelle le « devoir » de chaque État « de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». La CPI est « complémentaire » des justices nationales. Elle n’intervient qu’en dernier recours, s’ils n’ont pas les capacités logistiques ou la volonté politique de juger les auteurs présumés de crimes de guerre. Devant l’Assemblée générale de l’ONU, en octobre 2022, le président de la Cour, le juge Piotr Hofmansky, rappelait que « la CPI est une voie pour la justice quand les autres voies sont absentes ou bloquées ».

Près de vingt-cinq ans après sa création, nombre d’États ont donc amendé leurs codes pénaux pour qu’ils soient compatibles avec les textes de la Cour, et être ainsi prêts à juger, si nécessaire. Certaines capitales se sont mises à la page du droit international d’autant plus volontiers qu’elles ont compris que juger à domicile peut éviter les procès devant la Cour, véritable caisse de résonance à l’échelle globale. En 2011, le Kenya a ainsi souhaité juger « à la maison » les ministres et le chef de la police, inculpés par le procureur. Nairobi a donc déposé une requête devant les juges de la CPI, leur demandant de se dessaisir, mais elle a été rejetée. Une fois que le procureur de la CPI a enclenché une enquête, c’est aux magistrats de donner leur feu vert après avoir évalué l’intégrité des procédures engagées au niveau national. Curieusement, la Libye a obtenu le feu vert de la CPI pour juger, à Tripoli, Abdallah al-Senoussi, l’ancien chef des renseignements militaires du régime de Mouammar Kadhafi.

Au chapitre des grandes manœuvres, le Royaume-Uni aura échappé de peu à des poursuites de la Cour. Peu après l’ouverture, par la CPI, d’un examen préliminaire sur des soupçons de crimes de guerre pesant sur l’armée britannique en Irak, une commission nationale avait été mise sur pied, à Londres, pour enquêter. Son établissement n’a donné lieu à aucun procès, mais le bureau du procureur a néanmoins refermé le dossier sans ouvrir d’enquête. Pour tenter aussi d’échapper au couperet de la Cour, le gouvernement Karzaï, en Afghanistan, a adapté ses codes pénaux et traduit le statut de la Cour en dari et pashto dès l’annonce, par la procureure Fatou Bensouda (en poste entre 2011 et 2020) de sa volonté d’enquêter sur les crimes commis dans le pays. Kaboul comptait prouver l’aptitude de ses juridictions. La reprise du pays par les talibans, en août 2021, a changé la donne.

Si l’enquête de la CPI a repris en octobre 2022, elle ne vise plus les crimes dont est soupçonnée l’armée américaine. Pas plus que les tortures infligées à des Afghans, enlevés par la CIA et interrogés dans les prisons secrètes établies notamment en Pologne, en Roumanie et en Lituanie. Le nouveau procureur de la CPI a « dépriorisé » le volet américain du dossier Afghanistan en septembre 2021, trois mois après être entré en fonction. Lors de l’ouverture de l’enquête, l’administration Trump avait placé sous sanction la procureure Fatou Bensouda et deux de ses collaborateurs. À l’instar de la Chine, de la Russie, d’Israël, les États-Unis dénient à la Cour le droit de poursuivre leurs ressortissants, car ils n’en sont pas membres. Elle est pourtant compétente pour poursuivre les auteurs de crimes commis sur le territoire d’États qui y ont adhéré, quelle que soit leur nationalité. Car en ratifiant le traité de la Cour, les États les plus faibles protègent aussi leur propre territoire. Ce qu’avait fait l’Afghanistan, peu après le début de l’intervention américaine.

Pour aller plus loin :

↪ Site de la Coalition des ONG pour la Cour pénale internationale

Tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda

Tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda

Créés à la fin de la guerre froide, il y a 30 ans, les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont jugé des dizaines de criminels de guerre. Mais leurs jugements n’empêchent pas le négationnisme.

Au plus fort de la guerre en Bosnie-Herzégovine (1992-1994), personne n’aurait pu prédire que Radovan Karadzic finirait ses jours dans une prison de l’île de White. Après des années de cavale, l’ex-chef politique des Serbes de Bosnie, qui fut aussi l’un des principaux concepteurs de l’épuration ethnique, a été jugé et condamné à la perpétuité par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, puis transféré au Royaume-Uni pour y purger sa peine.

Il y a trente ans, le 25 mai 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies décidait de créer un tribunal. Les juges n’allaient pas arrêter les bombardements, mais en plein échec de la diplomatie, la création de cette juridiction ad hoc donnait l’impression d’enregistrer une petite victoire sur la guerre. Dix-huit mois plus tard, l’ONU créait, sur le même modèle, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), pour juger les auteurs du génocide des Tutsis et des crimes contre l’humanité commis lors de l’année 1994 au pays des Mille collines et dans la région. Établis après la guerre froide, ces deux tribunaux allaient être les héritiers du tribunal de Nuremberg, formé par les Alliés (Français, Russes, Américains et Britanniques) pour juger les responsables du IIIe Reich après la Seconde Guerre mondiale. Et les héritiers aussi du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, qui a jugé les criminels de guerre japonais, à l’exception de l’empereur Hirohito, épargné à la demande des États-Unis. Ces deux parenthèses judicaires s’étaient refermées sur de nombreuses condamnations et une promesse : celle de la création d’une Cour permanente pour juger les auteurs de crimes de masse.

En trente ans, le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie a condamné 91 responsables, majoritairement serbes et bosno-serbes. À son tableau de chasse, il compte deux ex-chefs d’État, plusieurs ministres, des chefs d’état-major, des officiers, des espions, des policiers, des miliciens. Le TPIY a surtout condamné les chefs politiques et militaires bosno-serbes, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, reconnus coupables du massacre de Srebrenica en juillet 1995 et du siège de Sarajevo. Plusieurs aspects des guerres de l’ex-Yougoslavie sont néanmoins restés sans réponse des juges du TPIY : avec la mort de Slobodan Milosevic en cellule en mars 2006, à quelques mois du verdict, aucun responsable politique serbe n’a été condamné pour les crimes commis en Bosnie. Et aucun crime commis contre les Serbes de Croatie n’a fait l’objet d’une condamnation.

À la fermeture du TPIY en décembre 2017 (remplacé par un « Mécanisme » chargé de traiter les derniers dossiers des deux tribunaux), le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, assurait néanmoins que le TPIY « lègue au monde un puissant héritage qu’il nous appartient de préserver ». Cet héritage a-t-il profité aux pays de l’ex-Yougoslavie ?

Avec la chute de Milosevic, en 2001, la région semblait tourner la page du nationalisme, regarder du côté de l’intégration européenne.

Mais les vieux démons sont revenus occuper la région. Devant le Conseil de sécurité des Nations unies, en juin 2022, le procureur Serge Brammertz déplorait le négationnisme partout à l’oeuvre en ex-Yougoslavie. « En Croatie, le président continue de mettre en doute qu’un génocide a été commis à Srebrenica, dénonçait le procureur. En Republika Srpska, de hauts responsables, dont le Premier ministre, ont fait l’éloge de criminels de guerre condamnés par le TPIY. En Serbie, la société civile participe au climat de négation et de glorification instauré par les dirigeants politiques ». Pour preuve, Serge Brammertz évoquait la présence de plus de 150 fresques à l’effigie de Ratko Mladic dans les rues de Belgrade. « Il ne s’agit pas là des paroles ou d’actes de marginaux, déplorait encore le magistrat, la glorification des criminels de guerre et la négation révisionniste des atrocités récentes sont aujourd’hui choses courantes. »

Lors d’un débat au Sense Transitional Justice Center, en mai 2022 à Pula, en Croatie, où sont centralisées une partie des archives du TPIY, le juge Carmel Agius, alors président du TPIY, assurait que « faire face et reconnaître la vérité derrière ce conflit est la clé d’un avenir pacifique et stable pour la Bosnie-Herzégovine ». Pour débusquer une partie de cette vérité, le tribunal a dû batailler contre Belgrade pour obtenir les archives du régime Milosevic. Il a aussi dû recueillir, en ex-Yougoslavie et dans la diaspora, les dépositions de plus de 4 000 témoins, « héros cachés de la justice internationale », disait l’ancien porte-parole du TPIY, Christian Chartier. Pour le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le TPIY « a créé l’architecture contemporaine de la justice internationale ». Comme le TPIR, qui a signé le premier verdict pour génocide de l’histoire, contre un bourgmestre du centre du Rwanda, Jean-Paul Akayesu. Il a aussi condamné 62 responsables du génocide des Tutsis, qui a fait plus de 500 000 morts. Le TPIR n’a, en revanche, pas poursuivi les auteurs du Front patriotique rwandais (FPR) qui s’était emparé du pouvoir après avoir défait le régime génocidaire.

Pour aller plus loin :

↪ Archives du TPIY ainsi que celles de l’agence Sense Agency, qui a couvert l’intégralité des procès organisés devant le TPIY

↪ Accord de Londres, statut du tribunal de Nuremberg

↪ Site du musée du tribunal de Nuremberg

Les tribunaux hybrides

Les tribunaux hybrides

Dans le sillage des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, des tribunaux hybrides, mêlant justice internationale et locale, ont été créés. Une justice taillée sur mesure, pour le meilleur et pour le pire.

Depuis des années, le Prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, demande la création d’un tribunal spécial. Le gynécologue congolais a soigné des milliers de femmes, de filles et de garçons, victimes de viols et de violences sexuelles. Mais sa salle d’attente ne désemplit pas. Avec la création d’un tel tribunal, il espère « briser le cycle de violence » qui, depuis trois décennies, ravage l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Dans le sillage des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, le paysage de la justice transitionnelle s’est élargi, au début des années 2000, à de nouvelles juridictions, quasiment taillées sur mesure. On les appelle les « tribunaux hybrides ». Leur particularité est de mêler justice nationale et internationale. Ils sont créés par des accords ad hoc, entre des organisations internationales et les gouvernements : entre l’ONU et le gouvernement pour le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) ou celui pour le Liban. Entre l’Union européenne et le Kosovo pour les Chambres spéciales du Kosovo (KSC) qui jugent depuis avril 2023 l’ex-président Hashim Thaçi. Entre l’Union africaine et le Sénégal pour les Chambres africaines extraordinaires (CAE) qui ont condamné l’ex-président du Tchad Hissène Habré. « Dire que les conditions de naissance de toutes ces juridictions diffèrent est un doux euphémisme », écrivait l’avocat français et professeur de droit international, Jean-Marc Sorel. Selon lui, « l’ensemble varie au gré de la sensibilité aux situations de l’opinion publique, des possibilités et intérêts du Conseil de sécurité, et donc des politiques des États. L’attitude des États vis-à-vis des nouvelles juridictions pénales fut d’ailleurs toujours teintée d’un mélange subtil entre volontarisme affiché et scepticisme réel. »

Les chambres d’instance de ces tribunaux spéciaux sont souvent constituées d’une majorité de magistrats internationaux pour limiter les tentatives éventuelles de corruption ou d’influence. Taillés au plus près de la configuration du pays, ces tribunaux permettent aussi d’améliorer le fonctionnement de la justice pénale internationale. Les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été jugés trop éloignés. Ces juridictions spéciales sont désormais de préférence établies au plus près des sites de crimes et des victimes, comme le Tribunal spécial pour la Sierra Leone qui siégeait au cœur de Freetown, la capitale. À l’époque, les procès étaient diffusés en direct à la radio. Et dans les endroits les plus reculés du pays, les fonctionnaires du tribunal transportaient écrans et magnétoscopes – parfois en mobylettes – pour organiser la diffusion des audiences clés de ce tribunal. Il a jugé et condamné neuf responsables de la guerre civile qui a ravagé le pays jusqu’en janvier 2002, dont l’ex-président du Liberia, Charles Taylor, qui purge toujours une peine de 50 ans de prison dans une prison britannique. Si l’un des derniers nés de ces tribunaux, les Chambres spéciales pour le Kosovo (KSC), siège loin de Pristina, c’est parce que dans des affaires similaires conduites par le tribunal pour l’ex-Yougoslavie, les témoins ont été menacés, intimidés et parfois corrompus.

Alors qu’il était reproché aux tribunaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie de ne pas faire de place aux victimes, elles obtiennent le droit d’avoir leurs propres avocats devant les Chambres extraordinaires cambodgiennes, créées en 2003 par le gouvernement cambodgien et l’ONU pour juger les crimes du régime de Pol Pot (1975-1979), 30 ans plus tôt. Mais en dix-neuf ans, seuls trois anciens Khmers rouges seront effectivement jugés et condamnés. Et les tiraillements ont été constants entre le gouvernement et la juridiction.

Dans ce paysage, le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a aussi donné une place aux victimes de l’attaque terroriste du 14 février 2005, faisant 21 morts dont l’ex-Premier ministre Rafic Hariri. Créé par l’ONU et le gouvernement libanais, à l’instigation de la France et des États-Unis, il devait juger les auteurs de l’attentat perpétré contre Rafic Hariri – ami personnel du président français de l’époque, Jacques Chirac – et d’autres attentats commis entre octobre 2004 et décembre 2005, visant des journalistes et des personnalités politiques. Mais au terme de dix ans d’enquête et de procédure, le TSL n’aura prononcé que trois condamnations à la perpétuité, par contumace, de « sympathisants » du Hezbollah. Financé par les contributions volontaires d’États, dont la France, les États-Unis et plusieurs monarchies du Golfe, le budget ne sera pas renouvelé en 2022 et le tribunal devra piteusement fermer ses portes alors que le pays sombre dans une profonde crise politique et économique. Mais la débâcle « libanaise » n’a pas empêché la création, en Centrafrique, de la Cour pénale spéciale (CPS) en 2014, à l’époque où le pays était dirigé par Catherine Samba-Panza. Cette Cour, établie par l’ONU et le gouvernement à Bangui, a rendu son premier verdict le 31 octobre 2022 contre trois rebelles reconnus coupables de crimes contre l’humanité. Puisqu’avec cette Cour, la Centrafrique a retrouvé le pouvoir de juger sur son sol, à La Haye, le procureur de la CPI annonçait la clôture de ses enquêtes sur les crimes commis dans le pays et annonçait la transmission d’éléments de preuves à son homologue de la Cour de Bangui. La CPS est le second tribunal hybride créé en Afrique.

Les Chambres africaines extraordinaires (CAE), établies à Dakar au terme d’une longue saga judiciaire, ont été créées par un accord entre l’Union africaine et le Sénégal en 2013. Il mettait fin à un long bras de fer dans lequel Dakar refusait de juger son hôte, malgré l’insistance de victimes. L’Union africaine lui demandera de juger l’ancien président au nom de l’Afrique. L’ancien président du Tchad, Hissène Habré, y a été condamné à la perpétuité en mai 2016. D’autres tribunaux hybrides sont à l’étude. Une campagne est en cours pour convaincre le président George Weah de juger les crimes passés qui ont ravagé le Liberia. Le dictateur Yahya Jammeh, en exil après 22 ans de dictature, est dans la mire d’avocats gambiens et internationaux. Au Burundi, en Ukraine, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, des organisations de la société civile demandent la création de tels tribunaux.

Créé par un accord entre les Nations unies et le gouvernement de Sierra Leone, signé en janvier 2002. Chargé de juger les plus hauts responsables de la guerre civile en Sierra Leone, depuis le 30 novembre 1996 (date des accords d’Abidjan) jusqu’à la fin de la guerre en janvier 2002.

↪ Site du Tribunal

↪ Accord Nations unies et gouvernement de Sierra Leone

Créées par une loi adoptée en 2001 par l’Assemblée nationale et par un accord de juin 2003 entre l’ONU et le gouvernement, pour juger les dirigeants khmers rouges responsables de génocide et les crimes commis entre 1975 et 1979.

↪ Site Internet

Créées par un accord entre le gouvernement du Sénégal et l’Union africaine, signé en août 2012. Les Chambres africaines extraordinaires au sein du tribunal régional et de la cour d’appel de Dakar sont compétentes pour juger « le ou les principaux responsables » des crimes commis entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990.

↪ Site Internet

↪ Accord

Créée par un protocole signé en août 2014 par les autorités de transition et la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca). Elle est compétente pour juger les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis le 1er janvier 2003 sur le territoire.

↪ Site Internet

En août 2015, le Parlement du Kosovo modifie sa Constitution et créé les Chambres spécialisées. Elles sont compétentes pour poursuivre les auteurs ex-yougoslaves de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 sur le territoire du Kosovo.

↪ Site Internet

Créé le 30 mai 2007 par une résolution de l’ONU pour poursuivre les auteurs de l’attaque terroriste du 14 février 2005 à Beyrouth, ciblant l’ex-Premier ministre Rafic Hariri, ainsi que les auteurs des attentats commis entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005.

↪ Site Internet

↪ Résolution de l’ONU

La compétence universelle

La compétence universelle

De nombreux États se sont dotés d’une compétence juridique leur permettant de juger les auteurs de crimes de guerre commis à l’étranger. Mais les organisations de défense des droits de l’homme leur reprochent d’avoir imposé des limites à une compétence véritablement « universelle » qui permettrait de juger tous les auteurs de crimes de masse.

Kunti Kamara se trouve à 7 000 kilomètres de chez lui lorsque, ce jour de novembre 2022, la cour d’assises de Paris prononce sa sentence : perpétuité. À 47 ans, l’ex-rebelle libérien est reconnu coupable de complicité de crimes contre l’humanité commis au Liberia, par des juges et des jurés français. Au cours de ce procès, l’un des témoins, lui-même condamné par un tribunal suisse en 2021, avait considéré l’affaire « trop compliquée pour être jugée par des Blancs ». Mais parce que ces crimes heurtent « la conscience de l’humanité » tout entière, en juger les auteurs n’est ni limité dans le futur, ni dans l’espace. Kunti Kamara répondait de crimes commis lors de la première guerre civile au Liberia, il y a trois décennies.

Le droit international oblige les États à juger ou extrader les auteurs de crimes de masse. En ratifiant les conventions de Genève – puis celles sur la torture, le génocide, les disparitions –, les États se sont engagés à en punir les auteurs, quels que soient le lieu, la nationalité des victimes et celle de l’auteur. Mais dans la pratique, tous les États ont introduit des restrictions à cette « compétence universelle » pour limiter les dommages diplomatiques. En 2009, informée qu’un juge britannique avait délivré un mandat d’arrêt contre elle, l’ex-ministre des Affaires étrangères israélienne, Tzipi Livni, avait dû décliner à la dernière minute un dîner de gala à Londres. À Bruxelles, six ans plus tôt, le gouvernement avait dû réformer sa loi à la suite de plaintes contre l’ex-secrétaire d’État américain Colin Powell, l’ancien président George W. Bush et le Premier ministre israélien Ariel Sharon.

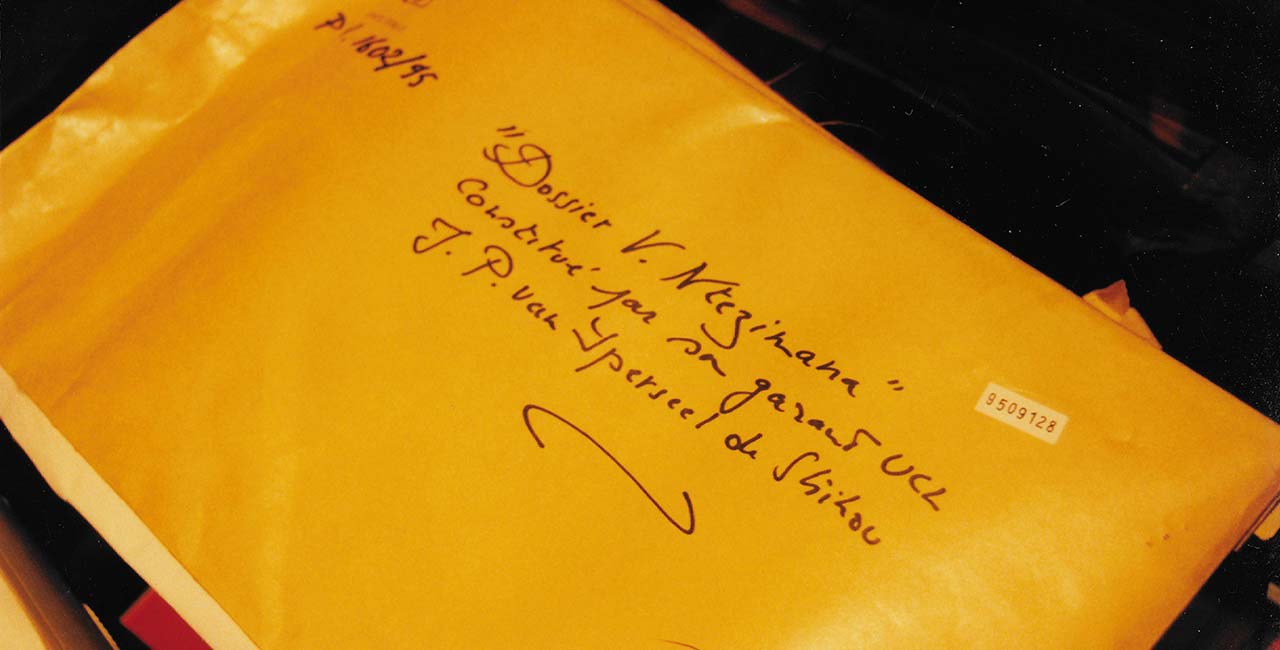

À l’époque, la Belgique se voulait le laboratoire de cette fameuse « compétence universelle » qui, en 1998, avait fait tomber, pour quelques mois au moins, l’ex-dictateur chilien Augusto Pinochet. Arrêté dans une clinique de Londres sur la base d’un mandat d’arrêt espagnol, il avait été placé en résidence surveillée. Il ne rejoindra Santiago que dix-huit mois plus tard, sans avoir été jugé. Mais ses aventures judiciaires marqueront un tournant pour la justice pénale internationale. La Belgique, dont les juges d’instruction enquêtaient aussi sur le Chilien, veut alors faire de la justice « le fil rouge sous-tendant toute notre action extérieure », selon les termes du gouvernement de l’époque. Mais alors que l’ex-colonisateur juge des ressortissants rwandais, dix-huit victimes portent plainte contre Ariel Sharon pour le massacre perpétré en 1982 à Sabra et Chatila, un camp de réfugiés palestiniens au Sud-Liban, puis d’autres plaintes visent des responsables américains pour l’Irak. La réponse de l’Oncle Sam est brutale. Les États-Unis menacent de déménager le siège de l’Otan, qui se trouve à Bruxelles et de boycotter les entreprises du petit royaume. La compétence universelle s’est transformée en machine de guerre. Le législateur belge cède à la menace et réforme sa loi de compétence « universelle ».

À la même époque, et alors que la justice espagnole accuse 40 responsables du régime rwandais de crimes de guerre, des pays africains accusent l’Europe de vouloir juger ses anciennes colonies, et d’utiliser la compétence universelle pour servir ses intérêts politiques. Plusieurs pays du continent, comme l’Afrique du Sud et le Sénégal, se sont dotés de cette compétence universelle. Plus récemment, à l’automne 2022, c’est l’Iran qui s’est exprimé à New York, devant l’ONU, contre la compétence universelle. Au nom des non-alignés, le délégué de Téhéran a fustigé les actions intentées contre des responsables jouissant de l’immunité, et qui « violent l’un des principes les plus fondamentaux du droit international, à savoir la souveraineté des États ». Il faut dire qu’en juillet 2022, la justice suédoise a condamné à la perpétuité Hamid Nouri, un ancien fonctionnaire d’une prison de Téhéran, pour les exécutions de milliers d’Iraniens, perpétrées en 1988. C’est la première fois qu’un responsable iranien est jugé pour des crimes de masse. Les crimes du régime échappent à la Cour pénale internationale ou à un quelconque tribunal ad hoc. Comme c’est le cas des crimes du régime Assad, en Syrie. Au cours des dernières années, faute de tribunal ad hoc et parce que la CPI n’est pas compétente, des Syriens en exil se sont tournés vers les tribunaux européens. En janvier 2022, des juges allemands condamnaient Anwar Raslan, un haut responsable du renseignement syrien, à la perpétuité pour crimes contre l’humanité et torture.

Pour le Vieux Continent, cette compétence universelle est devenue une sorte de passoire permettant d’empêcher des criminels de guerre présumés – voire des terroristes – de poser leurs bagages sur le sol européen. Dans nombre de pays, les services d’immigration travaillent avec les unités crimes de guerre et signalent les profils suspects. Et les inculpations doubles – à la fois pour terrorisme et pour crimes de guerre – permettent aux procureurs d’espérer des condamnations plus lourdes. En 2002, les unités crimes de guerre de l’Union européenne ont créé le Réseau génocide, sous la bannière d’Eurojust, pour faciliter la coopération judiciaire entre elles. Depuis février 2022, la guerre en Ukraine a fait naître de nouvelles unités crimes de guerre. L’Italie a réformé son Code pénal de sorte à pouvoir juger les auteurs de crimes de guerre et de génocide. Les États-Unis, dont les tribunaux ne pouvaient, jusqu’à 2023, s’emparer que d’affaires de torture, ont désormais les moyens de juger les auteurs de crimes de masse commis à l’étranger.

Pour aller plus loin :

↪ Site de Civitas Maxima

Les mécanismes de collecte de preuves

Les mécanismes de collecte de preuves

Faute de pouvoir créer un tribunal pour la Syrie, l’ONU a établi un « mécanisme » pour rassembler les milliards de preuves des exactions du régime Assad. D’autres « mécanismes » ont été créés pour instruire les crimes commis en Birmanie et par le groupe État islamique en Irak. L’objectif : remettre des dossiers aux tribunaux internationaux ou aux justices nationales.

Si les erreurs culinaires font parfois les meilleures recettes, la cuisine diplomatique sait aussi s’arranger des manœuvres les plus tenaces. Ainsi, dès le début de la guerre en Syrie en mars 2011, toute tentative de saisine de la Cour pénale internationale (CPI) ou de création d’un tribunal spécial pour juger les crimes du Syrien Bachar el-Assad, fut bloquée par les veto de ses alliés russes et chinois au Conseil de sécurité de l’ONU à New York. Faute de pouvoir juger, des diplomates estimèrent qu’il y avait donc urgence à centraliser et préserver les preuves des exactions du régime. À l’initiative du Qatar et du Liechtenstein, les deux pour des raisons fort différentes, l’Assemblée générale des Nations unies décidait, en décembre 2016, de créer un « Mécanisme international, impartial et indépendant » (M3I).

Dès les premières heures de la guerre, en mars 2011, des Syriens ont commencé à documenter les crimes du régime. Puis, à l’initiative d’anciens enquêteurs du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et de la CPI, ils ont été formés aux techniques de recueil de preuves.

La Commission pour la justice et la responsabilité (CIJA), une ONG spécialisée, a notamment enquêté sur les liens entre les crimes commis au jour le jour et la politique criminelle planifiée par les plus hauts responsables à Damas. Tout au long de la guerre, au risque de perdre la liberté ou la vie, les enquêteurs syriens de la CIJA se sont emparés de documents écrits – ordres, organigrammes, rapports, etc. – récupérés sur les sites abandonnés par le régime à chaque avancée des combattants de l’opposition. À ces éléments s’ajoutent aussi les centaines de témoignages recueillis par des ONG, des photos et des vidéos postées sur les réseaux sociaux, ou encore les fameuses preuves « César » : plus de 50 000 photographies prises dans deux hôpitaux militaires du régime par un policier qui a fait défection en 2013. Des clichés terrifiants, qui témoignent d’une politique massive de torture.

Mais tous ces documents ont-ils valeur de preuve devant un tribunal ? Le Mécanisme de l’ONU est là pour les « blanchir ». Basé à Genève, il authentifie ces preuves et permet de les labelliser. Il peut ensuite transmettre ces pièces à des juges et des procureurs nationaux qui en font la demande. Plusieurs pays, notamment européens, se sont dotés de la « compétence universelle », leur permettant de poursuivre les auteurs étrangers de crimes commis à l’étranger. Plusieurs responsables des renseignements syriens ont ainsi été poursuivis et jugés en Allemagne, grâce, notamment, aux pièces à conviction fournies par le Mécanisme.

Dans le sillage de l’initiative « syrienne », l’Assemblée générale de l’ONU a établi une équipe d’enquête sur les crimes du groupe État islamique en Irak en septembre 2017. Ses enquêteurs ont permis l’audition de plusieurs témoins dans des procès organisés en Europe, visant notamment les auteurs de crimes commis contre la minorité yézidie. Puis, un an plus tard, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a créé le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar. Il est chargé d’enquêter sur les violences perpétrées dans le pays depuis 2011. Ce mécanisme travaille aussi en coopération avec la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête sur les déportations dont ont été victimes les Rohingyas réfugiés aujourd’hui au Bangladesh. Régulièrement, des ONG et des avocats réclament la création d’un mécanisme permanent. Mais l’idée n’a pas encore fait son chemin dans les arrière-cuisines diplomatiques.

Cour internationale de justice

Cour internationale de justice

Créée entre les deux guerres, cette Cour des Nations unies ne poursuit pas les individus, mais tranche des différends entre États. Si ses jugements ne sont pas immédiatement appliqués à la lettre, ils constituent un levier important – et respecté – dans les relations diplomatiques.

Le paysage de la justice internationale ne serait pas tout à fait complet sans évoquer la Cour internationale de justice (CIJ). Créée par la Société des Nations, entre les deux guerres mondiales, cette Cour est chargée de régler les différends entre États. Ici, on ne poursuit pas tel ou tel ministre, mais on « s’attaque » entre États, dans l’objectif de prévenir les crimes, voire d’empêcher les guerres. Les Ukrainiens se sont tournés vers cette Cour, quelques heures après l’entrée des chars russes en Ukraine, en février 2022. Ils ont déposé plainte contre la Russie pour violation de la convention sur le génocide. Par le passé, les Congolais se sont battus contre le Rwanda et l’Ouganda pour stopper le pillage de leurs sous-sols. Condamnée, Kampala a été sommée, en février 2022, de payer des réparations. La Bosnie-Herzégovine avait aussi porté plainte contre la Serbie pour génocide. En 2019, la Gambie avait accusé la Birmanie de génocide. L’affaire est toujours en cours.

Devant cette Cour, les États se battent aussi pour quelques kilomètres de frontières maritimes ou terrestres. Les organisations internationales comme l’ONU peuvent aussi demander à ses juges d’émettre des avis juridiques. Ils l’ont fait, par le passé, pour savoir si le mur d’Israël est légal, si l’arme nucléaire est licite. Récemment, l’Assemblée générale de l’ONU, à l’initiative du Vanuatu, a réclamé des avis sur les changements climatiques.

Devant cette Cour, les États apprennent à se haïr en termes policés, près des sourires de marbre de Nelson Mandela et Gandhi, qui jouxtent l’entrée de la grande salle d’audience. C’est un temple de la diplomatie, un intermédiaire placé entre deux États, le temps de calmer leurs ardeurs belliqueuses… bien souvent des années. Ces juges sont les psychanalystes de la diplomatie mondiale ! Pendant des années, par écrit et lors d’audiences parfois théâtrales, les États s’affrontent, revendiquant souvent de vieux traités les assurant de leur bon droit. Les décisions de ses dix-huit magistrats, dont les CV austères et prodigieux tiennent les États à distance respectueuse, sont des jugements… de Salomon ! Personne n’est jamais totalement perdant, pas un État n’en sort humilié. Mais cette Cour est éminemment respectée sur le plan diplomatique et ses jugements pèsent dans les négociations, que ce soit pour dessiner une frontière ou signer un traité de paix.